返回上一页

返回上一页

因河而兴的泊头雕版印刷

100多年以前,在南运河宽阔的水面上,上百只商船穿梭往来。运河两岸是泊船的码头,码头上人流如织,店员们正在店主的指挥下,往船上搬运印制好的书籍,也向陆地搬运着从外地运进来的一刀刀白纸,很是一派繁忙的景象。站在泊头南运河的大堤上,看大运河曲曲弯弯,从北至南一路绵延,在沧州与东光之间,甩出一道美丽的弧线,推出一方水韵瓜洲。这里就是泊头,雕版印刷也在此兴盛,成为近代以来雕版印刷重镇。

雕版印刷的发展

元代,泊头还是名不见经传的小村镇。明代,泊头因河而名、应运而生。明洪武二十二年(公元1389年),这里始建新桥驿,俗称泊头驿,这是泊头的名字第一次见于史册。

那时,河岸上的这个小镇叫泊镇,是如今泊头市的前身。这个看起来不起眼的北方小镇,却是京杭大运河连接南北的重要码头,也是雕版印刷的所在地。放眼望去,在运河两岸不足一华里的堤岸上,星罗密布着坊刻书肆,也就是现在的印刷厂和书店,而且是典型的前店后厂模式。

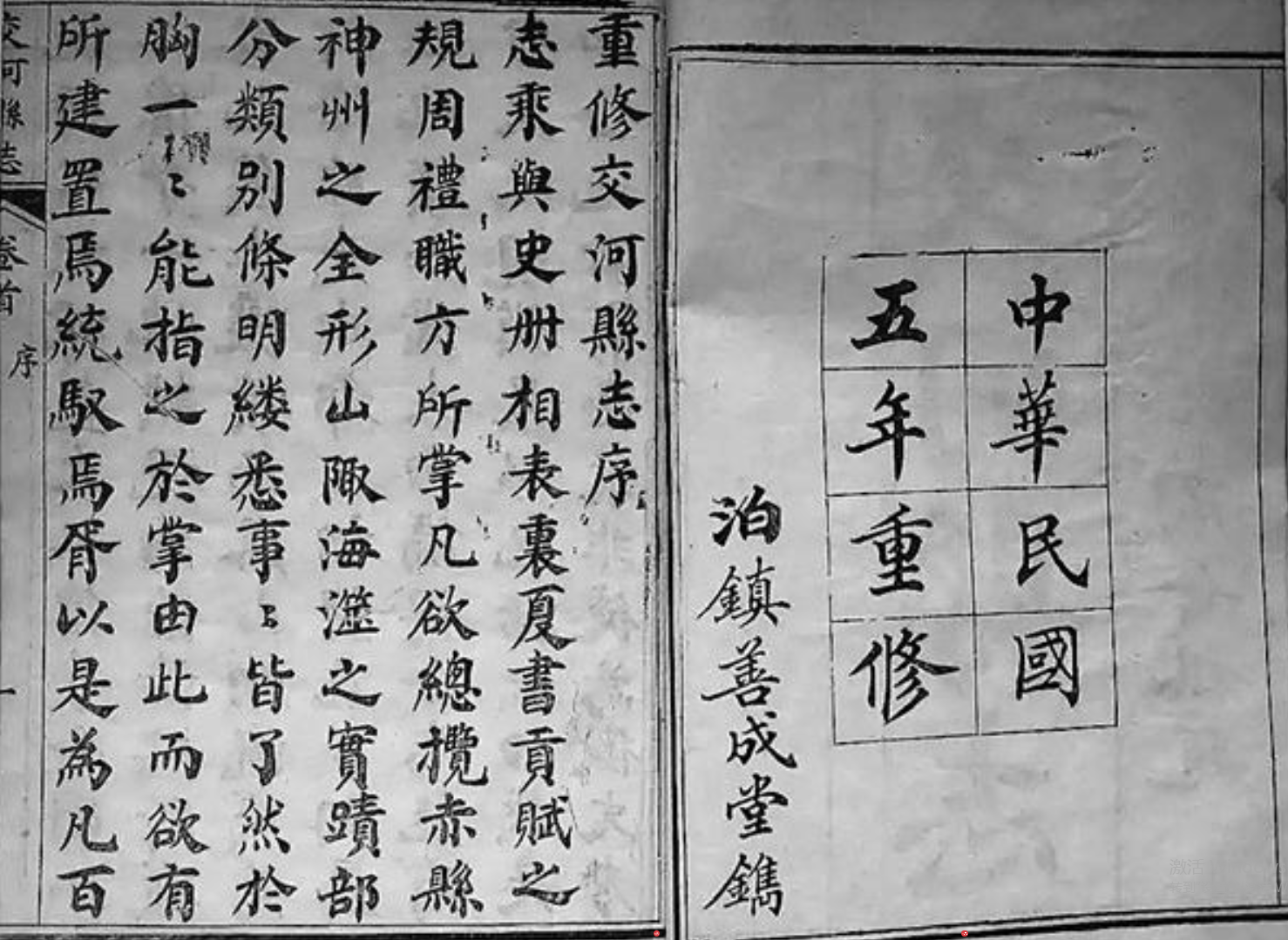

早在清初,这里就有雕印出版书籍,至民国年间,出版印刷堂号达十几家之多。著名的善成堂还在这里设立了分号,商铺鳞次栉比,很是繁华。

据不完全统计,从清初到民国,泊镇印刷的书籍、家谱、经卷、庄票,可谓无所不包。现在各堂铺雕版的印刷品,还有实物存世。尤其是聚元堂,还能见到的书籍有80余种,上千册之多。历史变迁中,泊镇传统的雕版都没有受到影响,反而进入了繁盛时期。一直到20世纪40年代,泊镇的雕版印刷业还在不断强大,并传承了100多年,这不能不说是个奇迹。

因人而起 因河而兴

时间上溯到900多年前。五代十国时期,有一位被后人称之为官场不倒翁,自称为长乐老的沧州人——冯道。他办了一件恩泽后代的功业,开创了中国历史上官方印书的先河。后唐长兴三年(公元932年),冯道上书后唐王明宗,奏请校定刊印《九经》,即九部儒学经典。为此,冯道一方面组织文人抄勘经书,一方面组织匠人雕印。因冯道是沧州人的缘故,泊头人参与雕印也就顺理成章了。

泊镇的雕版印刷业发达还有另外一个原因。自汉代以来,泊头就有种植梨树、枣树的习惯,现在泊头为著名的鸭梨之乡,而临近的沧县为著名金丝小枣之乡,而刻制雕版最上等的材料就是梨木和枣木,硬度合适,不易变形。当地质优价廉的枣木、梨木供给充足,也为雕版的发展提供了原材料的保障。

运河水上交通的繁荣,让南北运输有了便利的交通条件。《南皮县志》记载:“运河开通后,运输便利就泊镇一处而言,两岸商贾云集,为数百里所未有。”可见其曾经的繁华。依托南运河水运之便,泊头很快发展起来,除了驿站官员,这里还常驻河间府管河通判、交河与南皮两县的管河主簿以及巡检司。明嘉靖、万历年间,泊头镇开始筑土城,成为北方大运河沿岸少有的镇级城池。

泊头市胜利街改造拆迁时,人们在运河码头旧址地下3米的地方,挖出了一块石碑和碑座,是一通“漕院明文”。通过它,600多年前的一切仿佛都生动起来:漕运管理机构在这里驻扎镇守,水陆码头沿河边砸桩架桥,纤夫船家忙得不亦乐乎。各种店铺、作坊、茶馆,拉长了街头巷尾,大小官船、民舫、木筏,搅得这里活色生香。这里“两岸殷实,商号不下千余家”,可谓盛况空前。

作者:王长松